# You must change these to your own details.

[package]

name = "rust-webpack-template"

description = "My super awesome Rust, WebAssembly, and Webpack project!"

version = "0.1.0"

authors = ["You <you@example.com>"]

categories = ["wasm"]

readme = "README.md"

edition = "2021"

[build]

strip = true

[profile.dev]

strip = true

[profile.release]

# This makes the compiled code faster and smaller, but it makes compiling slower,

# so it's only enabled in release mode.

lto = true

opt-level = 'z'

strip = true

[lib]

crate-type = ["cdylib"]

[features]

# If you uncomment this line, it will enable `wee_alloc`:

#default = ["wee_alloc"]

[dependencies]

# The `wasm-bindgen` crate provides the bare minimum functionality needed

# to interact with JavaScript.

wasm-bindgen = "0.2.78"

console_error_panic_hook = "0.1.7"

# `wee_alloc` is a tiny allocator for wasm that is only ~1K in code size

# compared to the default allocator's ~10K. However, it is slower than the default

# allocator, so it's not enabled by default.

wee_alloc = { version = "0.4.2", optional = true }

# The `web-sys` crate allows you to interact with the various browser APIs,

# like the DOM.

[dependencies.web-sys]

version = "0.3.55"

features = ["console","Window","Document","HtmlCanvasElement","CanvasRenderingContext2d","Element"]

# The `console_error_panic_hook` crate provides better debugging of panics by

# logging them with `console.error`. This is great for development, but requires

# all the `std::fmt` and `std::panicking` infrastructure, so it's only enabled

# in debug mode.

#[target."cfg(debug_assertions)".dependencies]

#console_error_panic_hook = "0.1.5"

# These crates are used for running unit tests.

[dev-dependencies]

wasm-bindgen-test = "0.3.28"

futures = "0.3.18"

js-sys = "0.3.55"

wasm-bindgen-futures = "0.4.28"

package.jsonは以下

{

"author": "You <you@example.com>",

"name": "rust-webpack-template",

"version": "0.1.0",

"scripts": {

"build": "rimraf dist pkg && webpack",

"start": "rimraf dist pkg && webpack-dev-server --open -d",

"test": "cargo test && wasm-pack test --headless"

},

"devDependencies": {

"@wasm-tool/wasm-pack-plugin": "^1.1.0",

"copy-webpack-plugin": "^5.0.3",

"webpack": "^4.47.0",

"webpack-cli": "^3.3.3",

"webpack-dev-server": "^3.7.1",

"rimraf": "^3.0.0"

}

}

index.htmlを以下のように修正してcanvasを追加している

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>My Rust + Webpack project!</title>

</head>

<body>

<script src="index.js"></script>

<canvas id="canvas" height="600" width="600"></canvas>

</body>

</html>

npm run startすると、ブラウザが立ち上がり以下のような画面が出る

設定など面倒なことも多いが、一応思った通りのことはでき始めているようだ。

続いて、本によるとシェルピンスキーにしたいとのことで、

draw_triangleを作成する

lib.rsは以下のようになる

use wasm_bindgen::JsCast;

use wasm_bindgen::prelude::*;

use web_sys::console;

// When the `wee_alloc` feature is enabled, this uses `wee_alloc` as the global

// allocator.

//

// If you don't want to use `wee_alloc`, you can safely delete this.

#[cfg(feature = "wee_alloc")]

#[global_allocator]

static ALLOC: wee_alloc::WeeAlloc = wee_alloc::WeeAlloc::INIT;

// This is like the `main` function, except for JavaScript.

#[wasm_bindgen(start)]

pub fn main_js() -> Result<(), JsValue> {

// This provides better error messages in debug mode.

// It's disabled in release mode so it doesn't bloat up the file size.

console_error_panic_hook::set_once();

// Your code goes here!

console::log_1(&JsValue::from_str("Hello world!"));

let window = web_sys::window().unwrap();

let document = window.document().unwrap();

let canvas = document.get_element_by_id("canvas").unwrap().dyn_into::<web_sys::HtmlCanvasElement>().unwrap();

let context = canvas.get_context("2d").unwrap().unwrap().dyn_into::<web_sys::CanvasRenderingContext2d>().unwrap();

draw_triangle(&context,[(300.0,0.0),(0.0,600.0),(600.0,600.0)]);

Ok(())

}

fn draw_triangle(context:&web_sys::CanvasRenderingContext2d, points:[(f64,f64);3]){

let [top, left, right] = points;

context.move_to(top.0,top.1);

context.begin_path();

context.line_to(left.0,left.1);

context.line_to(right.0,right.1);

context.line_to(top.0,top.1);

context.close_path();

context.stroke();

}

ブラウザで三角形が確認できるはず

draw_triangleを足す

draw_triangle(&context,[(300.0,0.0),(150.0,300.0),(450.0,300.0)]);

ブラウザではこうなる

左と右の三角も足してみる

draw_trigangleのところだけ抽出するとこんな感じ

draw_triangle(&context,[(300.0,0.0),(0.0,600.0),(600.0,600.0)]);

draw_triangle(&context,[(300.0,0.0),(150.0,300.0),(450.0,300.0)]);

draw_triangle(&context,[(150.0,300.0),(0.0,600.0),(300.0,600.0)]);

draw_triangle(&context,[(450.0,300.0),(300.0,600.0),(600.0,600.0)]);

ブラウザではこうなっているはず

ここまでひな形ができたので、シェルピンスキの三角形になるように修正する

use wasm_bindgen::JsCast;

use wasm_bindgen::prelude::*;

use web_sys::console;

// When the `wee_alloc` feature is enabled, this uses `wee_alloc` as the global

// allocator.

//

// If you don't want to use `wee_alloc`, you can safely delete this.

#[cfg(feature = "wee_alloc")]

#[global_allocator]

static ALLOC: wee_alloc::WeeAlloc = wee_alloc::WeeAlloc::INIT;

// This is like the `main` function, except for JavaScript.

#[wasm_bindgen(start)]

pub fn main_js() -> Result<(), JsValue> {

// This provides better error messages in debug mode.

// It's disabled in release mode so it doesn't bloat up the file size.

console_error_panic_hook::set_once();

// Your code goes here!

console::log_1(&JsValue::from_str("Hello world!"));

let window = web_sys::window().unwrap();

let document = window.document().unwrap();

let canvas = document.get_element_by_id("canvas").unwrap().dyn_into::<web_sys::HtmlCanvasElement>().unwrap();

let context = canvas.get_context("2d").unwrap().unwrap().dyn_into::<web_sys::CanvasRenderingContext2d>().unwrap();

sierpinski(&context,[(300.0,0.0),(0.0,600.0),(600.0,600.0)],5);

Ok(())

}

fn sierpinski(context:&web_sys::CanvasRenderingContext2d,points:[(f64,f64);3],depth:u8){

let depth = depth - 1;

draw_triangle(&context,points);

let [top, left, right] = points;

if depth>0{

let left_middle = ((top.0 + left.0)/2.0,(top.1 + left.1)/2.0);

let right_middle = ((top.0 + right.0)/2.0,(top.1 + right.1)/2.0);

let bottom_middle = (top.0, right.1);

sierpinski(&context,[top,left_middle, right_middle],depth);

sierpinski(&context,[left_middle, left, bottom_middle],depth);

sierpinski(&context,[right_middle, bottom_middle,right],depth);

}

}

fn draw_triangle(context:&web_sys::CanvasRenderingContext2d, points:[(f64,f64);3]){

let [top, left, right] = points;

context.move_to(top.0,top.1);

context.begin_path();

context.line_to(left.0,left.1);

context.line_to(right.0,right.1);

context.line_to(top.0,top.1);

context.close_path();

context.stroke();

}

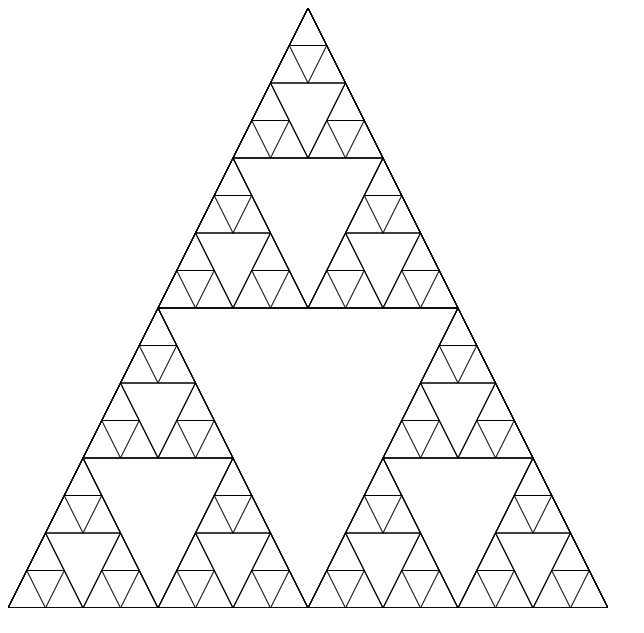

画面ではこうなる

次に色を乱数で決定しようということで、Cargo.tomlにrandとgetrandomの行を追加する

[dependencies]

# The `wasm-bindgen` crate provides the bare minimum functionality needed

# to interact with JavaScript.

wasm-bindgen = "0.2.78"

console_error_panic_hook = "0.1.7"

rand = "0.8.5"

getrandom={version = "0.2.3", features = ["js"]}

バージョンは本だと0.8.4だったけど、エラーが出て0.8.5だとわかったので変えた

lib.rsにcolor関連の修正を加える

use wasm_bindgen::JsCast;

use wasm_bindgen::prelude::*;

use web_sys::console;

use rand::prelude::*;

// When the `wee_alloc` feature is enabled, this uses `wee_alloc` as the global

// allocator.

//

// If you don't want to use `wee_alloc`, you can safely delete this.

#[cfg(feature = "wee_alloc")]

#[global_allocator]

static ALLOC: wee_alloc::WeeAlloc = wee_alloc::WeeAlloc::INIT;

// This is like the `main` function, except for JavaScript.

#[wasm_bindgen(start)]

pub fn main_js() -> Result<(), JsValue> {

// This provides better error messages in debug mode.

// It's disabled in release mode so it doesn't bloat up the file size.

console_error_panic_hook::set_once();

// Your code goes here!

console::log_1(&JsValue::from_str("Hello world!"));

let window = web_sys::window().unwrap();

let document = window.document().unwrap();

let canvas = document.get_element_by_id("canvas").unwrap().dyn_into::<web_sys::HtmlCanvasElement>().unwrap();

let context = canvas.get_context("2d").unwrap().unwrap().dyn_into::<web_sys::CanvasRenderingContext2d>().unwrap();

sierpinski(&context,[(300.0,0.0),(0.0,600.0),(600.0,600.0)],(0,255,0),5);

Ok(())

}

fn sierpinski(context:&web_sys::CanvasRenderingContext2d,points:[(f64,f64);3],color:(u8,u8,u8),depth:u8){

draw_triangle(&context,points,color);

let depth = depth - 1;

let [top, left, right] = points;

if depth>0{

let left_middle = ((top.0 + left.0)/2.0,(top.1 + left.1)/2.0);

let right_middle = ((top.0 + right.0)/2.0,(top.1 + right.1)/2.0);

let bottom_middle = (top.0, right.1);

let mut rng = thread_rng();

let next_color = (

rng.gen_range(0..255),

rng.gen_range(0..255),

rng.gen_range(0..255),

);

sierpinski(&context,[top,left_middle, right_middle],next_color,depth);

sierpinski(&context,[left_middle, left, bottom_middle],next_color,depth);

sierpinski(&context,[right_middle, bottom_middle,right],next_color,depth);

}

}

fn draw_triangle(context:&web_sys::CanvasRenderingContext2d, points:[(f64,f64);3],color:(u8,u8,u8)){

let color_str = format!("rgb({},{},{})",color.0,color.1,color.2);

context.set_fill_style(&wasm_bindgen::JsValue::from_str(&color_str));

let [top, left, right] = points;

context.move_to(top.0,top.1);

context.begin_path();

context.line_to(left.0,left.1);

context.line_to(right.0,right.1);

context.line_to(top.0,top.1);

context.close_path();

context.stroke();

context.fill();

}

画面は次のようになる